テーブルコーディネートEXPO2024でコーディネーターとのコラボレーション展示をされた、FSPJ ACADEMYパートナー企業様の紹介を連載しております。

―――

国内外で評価の高い人気の「麟 Lin」シリーズを代表に、新しい有田焼として注目を集めている金照堂。

「挑戦こそが金照堂の生きる道」という現社長の言葉を体現する器づくりへの取り組みや、有田焼の新たな可能性を見出すアートタイル事業についてお伺いします。

金照堂を代表する「麟 Lin」シリーズが生まれるまで

金照堂の創業は1961年。有田町赤絵町での小さな問屋からスタートし、現在では佐賀県内にある約20,000坪の敷地に陶磁器の専門店が軒を連ねる「アリタセラ」内に実店舗をかまえて営業されています。

2016年の有田焼創業400年のメモリアルイヤーに合わせて開発された「麟 Lin」は、国内外で様々な賞を受賞され、まさに金照堂を代表するシリーズです。

有田焼でありながらも、メタリックな質感と、見る角度によって色が変わって見えるかのような独特な色合い、バリエーション豊富なカラー展開が特徴的で、ブランド名は明治から昭和初期に活躍した赤絵職人で金子現社長の曽祖父「金子麟蔵」氏へのリスペクトからつけられているそうです。

華々しい評価を受ける「麟 Lin」について、金子社長に開発当時のことを伺うと、意外な答えが返ってきました。

当時の金照堂には特筆できるような主軸の商品もなく、有田焼創業400年で盛り上がる業界とは裏腹に、まるで取り残されたような疎外感を感じておられたそうです。

なんとかこの状況から脱却したい…そんな焦りを感じていた際に、カラフルな南部鉄瓶が海外で人気を博しているというニュースを偶然目にし、「有田焼でも同じような質感の磁器を作ることができないか」と、藁にも縋る思いで試作に着手したのが「麟 Lin」シリーズのスタート。そこからは、様々な試行錯誤を何度も重ねていきます。

あるとき、職人から提案された海外製の絵の具を使った試作に挑戦した際、今までに見たことがない色と質感の器が仕上がりました。それが、今の「麟 Lin」シリーズ誕生の瞬間。一同「これだ!これに賭けてみるしかない」と思ったそうです。

商品化がうまくいくと、今度は販売に大きな壁が立ちふさがります。

あまりにも従来の有田焼とかけ離れていたため、売り出すこと自体に反対が続出し、現に当初出展した国内の展示会では、全くと言っていいほど評価されなかったそうです。

一方で、NY帰りのデザイナーからの評価が高かったことから、今度は海外の展示会へのアプローチが始まります。

初めて出店した「NY NOW」(北米最大級のトレードショー)では、日米の異なる食文化の違いに打ちのめされながらも、あきらめることなく「麟 Lin NY」シリーズの開発に着手。ついには、2019年の同イベントでは、NYのインテリアデザイナー協会から、ブースデザインと商品のユニークさに対して「BEST IN SHOW」を贈られるまでになりました。

テーブルコーディネートEXPO2024展示「秋を楽しむアフタヌーンティー」

テーブルコーディネートEXPO2024では、そんな「麟 Lin」シリーズをメインに、テーブルコーディネーター中江利会子氏とのコラボレーション「秋を楽しむアフタヌーンティー」を展示されました。

中江氏はカラフルな色展開という「麟 Lin」の特徴を生かし、あえて異なる色同士の器を組み合わせることで、華やかさや楽しさを演出。女性同士で楽しむティータイムをイメージした、やわらかな食卓が表現されています。

実は、「麟 Lin」ブランドは男性向けを意識した展開をされているそうで、イメージするペルソナは俳優のディーンフジオカ氏なのだとか。ビアグラスやロックカップといった酒器の展開が多いことや、ラグジュアリーでスタイリッシュな印象のブランドサイトのイメージからも、その方向性がうかがえます。

そこを、あえて女性が集う華やかなテーブルを提案することで、ブランドのイメージを変える新しい魅せ方を提案された中江氏。ブランド担当者も、見せ方次第で与える印象はこんなにも変わるものなんだと感じた、とおっしゃっていました。

有田の実店舗に来られる方は、個性的な器を見て「どんなお料理を載せよう」と、実際に器を使用するときのイメージがわかず、悩まれる方も多いそうです。

一方で、EXPOの来場者は料理と器のトータルコーディネート視点で選ばれる方も多く、その違いに驚いたという話をうかがいました。実際のコラボ展示を見て、自分の持っているアイテムに合わせて使う具体的なイメージをしながらご覧になる方が多かったそうで、 「これが有田焼ですか!?」という驚きの声もたくさんいただいたとか。

また、「麟 Lin」を進化させたデザイン、「麟 Lin Marble」のワインカップも会場では注目されていました。

こちらのデザインは、30年程前に有田にあった「マーブル」という技法を、金子社長が職人と試行錯誤を重ねながら、3年の月日をかけて商品化させたものです。

先人が作ることをあきらめて途絶えてしまった技法を新しい形で今に繋ぐために、数えきれないほどのテストピースを作り、成功と失敗を繰り返しながら、やっと安定して焼成する方法を見つけられたそうです。

まさに、挑戦し続けた先に生まれた「麟 Lin Marble」。そこには、作り手のこだわりと強い想いが込められています。

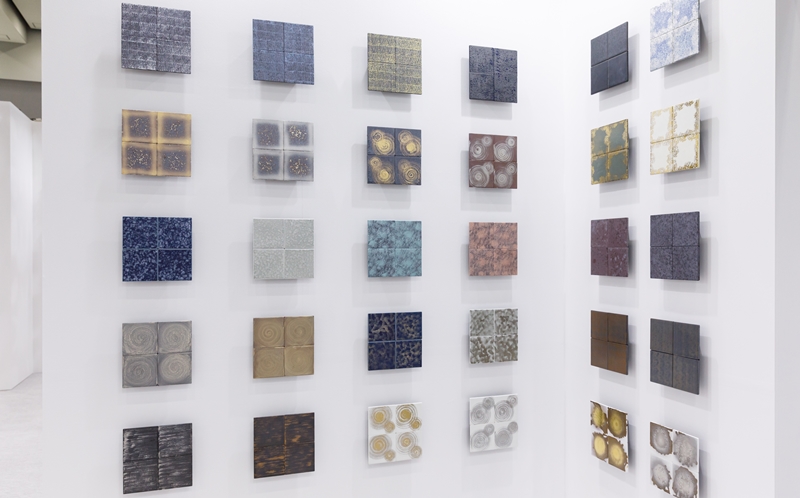

「ARITILE」ブランドでインテリア市場への展開

常に様々なことに挑戦し続けている金照堂が、今後力を入れて取り組んでいかれることに一つに、インテリアタイルの商品展開があり、2021年秋には「ARITILE」というインテリア素材の新ブランドをスタートされました。

「麟 Lin」だけにとどまらず、有田焼には業務用食器で培った個性的な表現、デザインが多く存在します。それを武器に、量産型タイルにはない有田ならではのデザインを活用しながら、今まで有田焼には無かった市場に参入していかれるそうです。

※以前ご紹介した「インテリアデザインのための国際見本市〜Interior Life Style Tokyo 2022」の記事でも、タイルのご紹介をしています。

実際に、国内でも2024年に有田国際陶磁展で有田商工会議所会頭賞を受賞され、ARITILEの可能性はこれからさらに広がっていくことでしょう。

金子社長は今回のインタビューに際し、歌人与謝野晶子の「劫初(ごうしょ)より造り営む殿堂に われも黄金の釘一つ打つ」という短歌を例に出されました。

先達が積み重ねてきたものに少しでも良いものを足して、後に続く人たちに渡していきたいという金子社長の思いが、様々な商品の開発、新たな挑戦に込められているように思います。

インテリアとテーブルウェア、どちらも含めた食空間のトータル提案をしていかれる金照堂のこれからに、ぜひご注目ください。

TEL:0955-43-2007

HP:https://arita-kinshodo.jp/

ECサイト:https://www.kinshodo-shop.co.jp/

SNS:Instagram

食空間プロデューサー/ FSPJスクール銀座校講師

伊藤 裕美子(YUMIKO ITO)