News

【受付終了】3/20(木祝) Wa-modern Apéro party@西麻布

食空間プロジェクト(FSPJ)では、テーブルコーディネートに興味のある方々が気軽に学びや交流を深めていただける交流の場として「Wa-modern Apéro party」を3月20日に開催いたします。

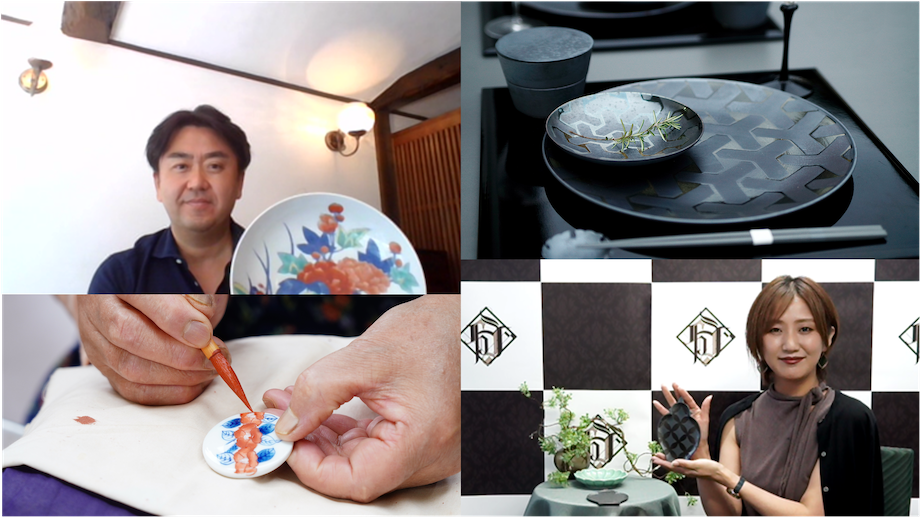

器からアートタイルまで、新しい有田焼への挑戦~金照堂~

国内外で評価の高い「麟 Lin」シリーズを代表に、新しい有田焼として注目を集めている金照堂。

「挑戦こそが金照堂の生きる道」という現社長の言葉を体現する器づくりへの取り組みや、有田焼の新たな可能性を見出すアートタイル事業について伺います。

「挑戦こそが金照堂の生きる道」という現社長の言葉を体現する器づくりへの取り組みや、有田焼の新たな可能性を見出すアートタイル事業について伺います。

驚きと感動を伝える器づくり〜やま平窯〜

唯一無二の魅力的なデザインで、プロの料理人だけでなく、テーブルコーディネーターからも支持される器を作り続ける有田焼窯元「やま平窯」。

「驚きと感動を届ける器」をコンセプトに掲げるやま平窯の中でも、特に人気の2つのシリーズについてお伺いします

「驚きと感動を届ける器」をコンセプトに掲げるやま平窯の中でも、特に人気の2つのシリーズについてお伺いします

Column

新潟の魅力を味わう食空間〜魚沼の里〜

魚沼の里へ訪れたからには立ち寄って欲しいお店の数々。

地元の方も、そして観光で訪れた方も満足する美味しいお店が沢山あります。

せっかく訪れたからには、景色を愛でて、魚沼の里で新潟の魅力を思う存分満喫して過ごしていただきたいものです。

地元の方も、そして観光で訪れた方も満足する美味しいお店が沢山あります。

せっかく訪れたからには、景色を愛でて、魚沼の里で新潟の魅力を思う存分満喫して過ごしていただきたいものです。

インテリアデザインのための国際見本市〜 「Interior Life Style Tokyo 2023」

衣・食・住のすべてとインテリア・デザインのトレンドが集まる、「インテリア ライフスタイル」(メッセフランクフルト ジャパン株式会社 主催)が東京ビックサイトにて開催されました。

新しい生活様式や空間を演出するさまざまな商材や素材が展示されており、19カ国・地域から542社(国内:459社/海外:83社)が出展し、3日間で18000人以上が来場しました。

新しい生活様式や空間を演出するさまざまな商材や素材が展示されており、19カ国・地域から542社(国内:459社/海外:83社)が出展し、3日間で18000人以上が来場しました。

News

【紹介】テーブルウェアフェスティバル2023 〜暮らしを彩る器展〜

2023年1月27日 (金)~2月5日(日) の10日間、「テーブルウェア・ フェスティバル2023 ~暮らしを彩る器展~」が東京ドームにて開催されます。

2020年以来3年ぶりとなる東京ドームでの開催となり、今年30周年を迎える「テーブルウェア・フェスティバル」では、FSPJ ACADEMYのパートナー企業様も出展されますので、ご紹介させていただきます。

2020年以来3年ぶりとなる東京ドームでの開催となり、今年30周年を迎える「テーブルウェア・フェスティバル」では、FSPJ ACADEMYのパートナー企業様も出展されますので、ご紹介させていただきます。

Column

陶石の島から陶磁器の島へ〜熊本・天草の窯元巡り

熊本県天草市は、熊本空港から天草エアラインで15分、または車で2時間程の距離にある自然と歴史・文化の豊かな街です。

九州本土と5つの橋で繋がる観光リゾート地として古くから親しまれ、大小120余の島からなる天草には、多くの観光スポット・空港・窯元様があります。今回は天草の魅力の数々を、地元出身FSPJ認定コーディネーターの視点からご紹介いたします。

九州本土と5つの橋で繋がる観光リゾート地として古くから親しまれ、大小120余の島からなる天草には、多くの観光スポット・空港・窯元様があります。今回は天草の魅力の数々を、地元出身FSPJ認定コーディネーターの視点からご紹介いたします。

時代への挑戦と革新で伝統を継承〜青山窯

食空間業界を牽引するパートナー企業様やテーブルコーディネーターに支持されるブランドのトップにFSPJ認定講師がインタビューさせていただく対談企画。

第6弾となる今回は、佐賀県の伊万里鍋島焼 青山窯の5代目、川副史郎社長にインタビューいたします。

第6弾となる今回は、佐賀県の伊万里鍋島焼 青山窯の5代目、川副史郎社長にインタビューいたします。

Column

窯元を巡る旅〜佐賀・有田

日本磁器発祥の地である有田。

以前NEWSでもご紹介したGWに行われる有田陶器市は、全長3㎞の通り全てが陶器で埋め尽くされ、約120万人の来訪があります。

今回は、旅行で訪れた上有田駅周辺の窯元や魅力スポットを、FSPJ認定コーディネーターYUMIの視点でご紹介いたします。

以前NEWSでもご紹介したGWに行われる有田陶器市は、全長3㎞の通り全てが陶器で埋め尽くされ、約120万人の来訪があります。

今回は、旅行で訪れた上有田駅周辺の窯元や魅力スポットを、FSPJ認定コーディネーターYUMIの視点でご紹介いたします。

【新リリース】和食器のスタイリングセミナー〜器合わせの知識&テクニック20

食空間ACADEMYは、2022年6月で1周年を迎え、新たに業界・プロ向けの WEBセミナーを開講いたします。

今回のセミナーでは、和食器の基本的知識やトレンド、スタイリッシュで撮影映えするスタイリングのポイントなどを凝縮してお伝えいたします。

今回のセミナーでは、和食器の基本的知識やトレンド、スタイリッシュで撮影映えするスタイリングのポイントなどを凝縮してお伝えいたします。

Seminar

和食器のStylingセミナー

~器合わせの知識&テクニック20~

和食器の基本的な知識やトレンド、スタイリッシュに見せる構成スキル、撮影映えするスタイリングのポイント等、プロフェッショナルなテクニックを全てお伝え致します。

◆受講費用: 13,200(税込)

木地師の技術を次世代に繋ぐ〜我戸幹男商店

食空間業界を牽引するパートナー企業様のトップにFSPJ認定講師がインタビューさせて頂く対談企画。

第5弾となる今回は、 石川県山中温泉にて、芸術的とも称される漆器を作られている、我戸幹男商店 我戸正幸社長にインタビューいたします。

第5弾となる今回は、 石川県山中温泉にて、芸術的とも称される漆器を作られている、我戸幹男商店 我戸正幸社長にインタビューいたします。

地域創生・SDGs活動を通じて 伝統工芸のその先へ 〜能作〜

食空間業界を牽引するパートナー企業様のトップにFSPJ ACADEMYプロデューサーの慈道がインタビューさせて頂く対談企画。

第4弾は富山・高岡市にて錫100%の器を創出し、日本の伝統的工芸品に指定されている高岡銅器の鋳物(いもの)の可能性を広げられた、株式会社能作、能作克治社長にインタビューいたします。

第4弾は富山・高岡市にて錫100%の器を創出し、日本の伝統的工芸品に指定されている高岡銅器の鋳物(いもの)の可能性を広げられた、株式会社能作、能作克治社長にインタビューいたします。

イベント紹介〜三菱一号館美術館 三菱創業150周年記念 「三菱の至宝展」

「三菱一号館」は、1894(明治27)年、開国間もない日本政府が招聘した英国人建築家ジョサイア・コンドルによって設計された、三菱が東京・丸の内に建設した初めての洋風事務所建築です。

19世紀末に日本の近代化を象徴した三菱一号館は、解体後復元され、「三菱一号館美術館」として生まれ変わりました。

今回、三菱創業150周年を記念した企画展「三菱の至宝展」が開催されておりますのでご紹介いたします。

19世紀末に日本の近代化を象徴した三菱一号館は、解体後復元され、「三菱一号館美術館」として生まれ変わりました。

今回、三菱創業150周年を記念した企画展「三菱の至宝展」が開催されておりますのでご紹介いたします。

日本のラグジュアリーを世界へ 〜アリタポーセリンラボ〜

食空間業界を牽引するパートナー企業様のトップにFSPJ ACADEMYプロデューサーの慈道がインタビューさせて頂く対談企画。

第三弾は、 九州・有田にて200年以上の歴史がありながら、現代のライフスタイルにもマッチングする有田焼として、「アリタポーセリンラボ」をトータルプロデュースされていらっしゃる松本 哲社長にインタビューいたします。

第三弾は、 九州・有田にて200年以上の歴史がありながら、現代のライフスタイルにもマッチングする有田焼として、「アリタポーセリンラボ」をトータルプロデュースされていらっしゃる松本 哲社長にインタビューいたします。

漆で日常のライフスタイルを豊かに 〜山田平安堂〜

食空間業界を牽引するパートナー企業様のトップにFSPJ ACADEMYプロデューサーの慈道がインタビューさせて頂く対談企画。第二弾は、 100年以上続く老舗の漆器店、「山田平安堂」山田健太社長に 、漆のある空間が楽しめる「He&Bar」にてインタビューさせていただきました。

食・建・美にわたる金沢箔の可能性を追求 〜箔ー〜

1975年に石川県金沢市で創業した金箔メーカー「箔一」

それまで神社仏閣関連に使用されてきた金箔のイメージを覆し地域ブランドへと成長、今なお革新を続けています。

「食」「建」「美」と業界を超えた箔一の取り組みを紐解いていきたいと思います。

それまで神社仏閣関連に使用されてきた金箔のイメージを覆し地域ブランドへと成長、今なお革新を続けています。

「食」「建」「美」と業界を超えた箔一の取り組みを紐解いていきたいと思います。

時代を超えて愛される和ガラスの魅力 〜廣田硝子〜

食空間業界を牽引するパートナー企業様のトップにFSPJ ACADEMYプロデューサーの慈道がインタビューさせて頂く対談企画がスタート。第一弾は創業122年、東京で最も歴史あるガラスメーカーである、廣田硝子株式会社 廣田達朗社長に、大正時代からのデザインや製法を受け継ぐ、和ガラスの魅力についてお伺いしてまいりました。